No obstante, esta ruptura tardaría un poco más en llegar, apareciendo, en primer lugar, una generación de escritores, intelectuales, periodistas y políticos cuya principal preocupación, al igual que la del 98, era España; si bien había notables diferencias entre estos dos grupos de autores. A fin de cuentas, la del 98 era, sobre todo, pesimista y buscaba en la historia y la literatura españolas los males del país. Esta nueva hornada, llamada Generación del 14, tenía una visión más esperanzada sobre el futuro de España y apostaba por fijarse en Europa (europeísmo) para hallar allí los mecanismos de regeneración que precisaba nuestro país. A su vez, se olvidó por completo de Castilla y sus campos y se centró en la vida de las ciudades, motor de las revoluciones que se precisaban.

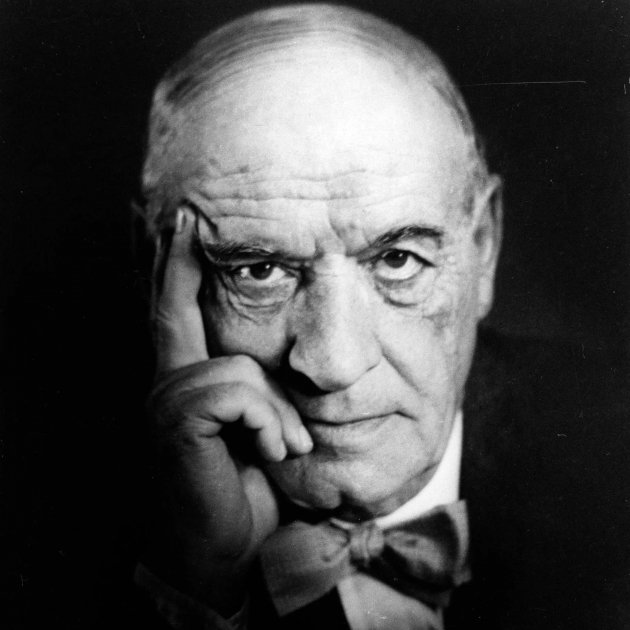

Sin embargo, el más destacado de todos ellos fue el madrileño José Ortega y Gasset, el filósofo más importante que ha dado España al mundo. "Yo soy yo y mi circunstancia" (es decir, que una persona es así debido a sus interacciones con el mundo que la rodea) es la base fundamental de su pensamiento, desarrollado en obras tan cruciales para la filosofía y la literatura como Meditaciones del Quijote, La rebelión de las masas, La deshumanización del arte o España invertebrada. Por medio de sus obras y sus conferencias se sentaron las bases del Novecentismo, dentro de las cuales, además de las ya expuestas, hay que destacar:

* El rechazo hacia lo sentimental y la exaltación de lo personal. Para los novecentistas, era crucial la supremacía de lo racional, la lógica y el intelectualismo.

* Un estilo cuidado, claro y pulcro, con una depuración máxima del lenguaje (frente a lo recargado que era el Modernismo).

* Una apuesta decidida por el ensayo y la novela, los géneros literarios más adecuados para la transmisión de la cultura e influir en la sociedad.

El Novecentismo fue, sin lugar a dudas, la corriente intelectual dominante en España hasta la Guerra Civil. A nivel artístico, con todo, no sucedió lo mismo. Fueron otros los movimientos que influyeron decisivamente en nuestros pintores, escritores..., que se adscribieron a estas nuevas corrientes, muchas de ellas venidas de una Europa descarnada y destrozada por la I Guerra Mundial. Este conflicto dejó una profunda huella psicológica en toda la sociedad europea, incapaz de conectar con el sentimentalismo previo y deseosa de encontrar una nueva manera de expresar sus inquietudes. La pintura fue la primera en romper con todo lo existente incluso antes de esta 'Gran Guerra' por medio de estéticas como la expresionista, la fauvista o, sobre todo, la cubista (a la que se unió el genial Pablo Ruiz Picasso); pero la literatura no le iría a la zaga y se volcaría, desde los años 10 hasta los 30, en proponer nuevas formas de concebir la lírica y la narrativa. Era el momento de las Vanguardias.

La palabra 'Vanguardia' se empezó a emplear en Francia con el objetivo de exigir a los artistas que dejasen de imitar el pasado y buscasen la originalidad por encima de todo. Era el momento de hacer arte por el arte, sin que este tuviese que amoldarse a unos patrones y a unos aspectos formales o temáticos ya predefinidos por los académicos. Era preciso, por tanto, experimentar continuamente, tanto en el uso de técnicas y materiales como en la selección de temas, apostándose de manera decidida por el mundo de los sueños, los deseos, lo subconsciente...

En literatura, este afán de innovación y ruptura llevó a los escritores europeos, en primer lugar, a rechazar tanto la métrica como la rima, dando paso a lo que se conoce como verso libre, esto es, aquel que no respeta ninguna regla de medida, mezclándose, al gusto del poeta, versos pentasílabos con otros de 11, 7, 20 sílabas... A su vez, frente a la claridad con la que siempre se apreciaban los temas en los textos literarios, el autor vanguardista se decanta por el hermetismo, es decir, por un escrito que sea difícil de descifrar, en el que importe incluso más la belleza estética de las palabras que el mensaje que transmiten. Incluso es posible que no se exprese idea alguna:

Mundo en un beso

El músico con baquetas de avellano cosidas en las mangas

Apacigua a un enjambre de jóvenes monos-leones

Que descendieron con gran estrépito de la cornisa

Todo se vuelve opaco veo pasar la carroza de la noche

Arrastrada por los ajolotes de zapatos azules

Que penetra resplandeciente por la violencia que conduce a la tumba

Pavimentada de párpados con sus pestañas

La ley del talión utiliza un pueblo de estrellas

Y tú te matizas para mí de un negro rocío

Mientras los horribles bornes mentales

Se hienden en el sentido de la longitud

Dando paso a unos penachos

Que miran al lago próximo

Los barrotes del espectáculo están maravillosamente retorcidos

Un largo huso de aire atestigua sólo la huida del hombre

De madrugada entre la ilustre alfalfa

La hora

Sólo es lo que hacen sonar las piezas de oro de la bohemia

En las aspas de coriaria

Una amazona de pie sobre un caballo tordo anaranjado al galope

Desde lejos los brazos están siempre en extensi6n lateral

El rombo polvoriento del forro me recuerda

La tienda decorada de bisontes azules

Por los indios de la almohada

Afuera el aire se prueba los guantes de muérdago

Sobre un mostrador de agua pura

Mundo en un beso limpio

Para mí las escamas

Las escamas de la gran tortuga celeste con vientre de hidrófilo

Que se debate cada noche en el amor

Con la gran tortuga negra la gigantesca escolopendra de raíces

Fijaos que los versos no respetan ninguna regla de métrica, rima o ni siquiera puntuación (no hay ni una coma, ni un punto). Es decir, el autor, el francés André Breton, ha apostado por el verso libre, con el cual ha expresado, de manera poco clara, sus ideas y sentimientos sobre la muerte y el amor. Para recrearlas, ha empleado imágenes oníricas (es decir, tan surrealistas que parecen propias de un sueño, como el enjambre de monos-leones); las asociaciones libres e incoherentes de palabras (Arrastrada por los ajolotes de zapatos azules -para quien no lo sepa, un ajolote es un anfibio del tamaño de una rana-); las enumeraciones caóticas; las metáforas puras; y los juegos de palabras.

El vanguardista incluso innovó en la presentación de sus textos, mostrándolos en forma de dibujos (caligramas), dejando espacios en blanco al azar, jugando con la tipografía...:

Muchos fueron los movimientos de vanguardia (o ismos) que se desarrollaron en Europa, como el futurismo en Italia; el constructivismo en la URSS; el dadaísmo en Alemania y Francia... No obstante, en esta entrada tan solo nos vamos a centrar en los que se dieron en España, a saber:

2) El creacionismo, impulsado por el chileno Vicente Huidobro, que destaca por la creación del ritmo en los poemas por medio de la tipografía (los tipos y estilos de letra) y la colocación concreta y cuidada de palabras en el texto. Los creacionistas se consideran a sí mismos dioses que, por medio de las palabras y las imágenes superpuestas, consiguen crear una realidad artística nueva, distinta a la Naturaleza:

Una cruz

se ha venido al suelo

Un grito quebró las ventanas

Y todos se inclinan

sobre el último aeroplano

El viento

que había limpiado el aire

Naufragó en las primeras olas

La vibración

persiste aún

sobre las nubes

Y el tambor

llama a alguien

Que nadie conoce

Palabras

tras los árboles

La linterna que alguien agitaba

era una bandera

Alumbra tanto como el sol

Pero los gritos que atraviesan los techos

no son de rebeldía

A pesar de los muros que sepultan

LA CRUZ DEL SUR

Es el único avión

que subsiste

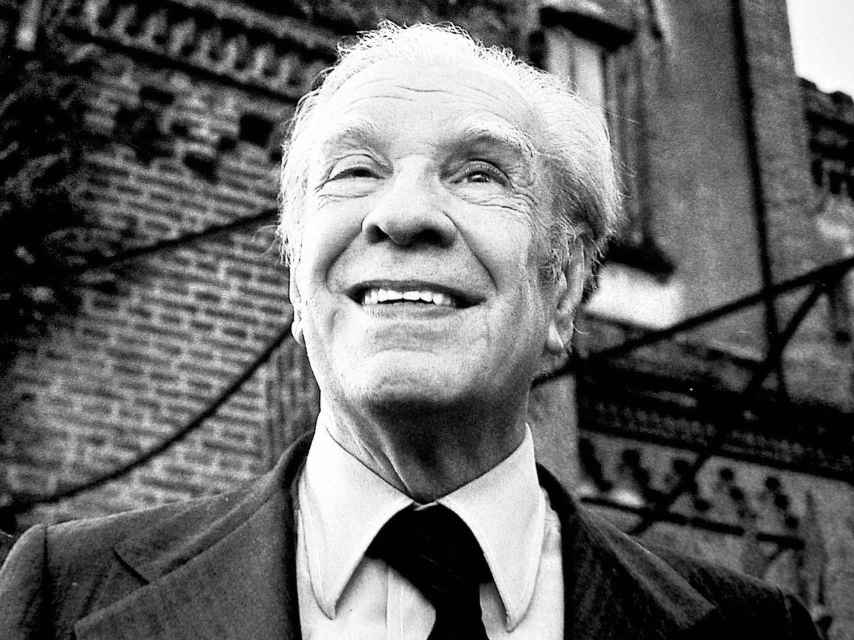

3) El ultraísmo, promovido por el sevillano Rafael Cansinos, fue una reacción al Modernismo. Para el ultraista, es imprescindible romper con el discurso lógico en los poemas y los textos por medio de la metáfora, que se desarrolló de manera especial en este movimiento. Se tiende al verso libre y a la renovación tipográfica, igual que el creacionismo (de hecho, Huidobro fue, en sus orígenes, ultraista). En esta corriente hay que destacar al argentino Jorge Luis Borges, uno de los escritores más destacados del siglo XX en todo el mundo.

3) El ultraísmo, promovido por el sevillano Rafael Cansinos, fue una reacción al Modernismo. Para el ultraista, es imprescindible romper con el discurso lógico en los poemas y los textos por medio de la metáfora, que se desarrolló de manera especial en este movimiento. Se tiende al verso libre y a la renovación tipográfica, igual que el creacionismo (de hecho, Huidobro fue, en sus orígenes, ultraista). En esta corriente hay que destacar al argentino Jorge Luis Borges, uno de los escritores más destacados del siglo XX en todo el mundo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario