jueves, 30 de octubre de 2025

2º ESO: Reglas de acentuación

miércoles, 29 de octubre de 2025

4º ESO: Los verbos: aspecto y voz

Además de la persona, el número, el tiempo y el modo, que estudiamos en la entrada anterior, la desinencia de un verbo presenta otras dos informaciones que debéis incorporar a vuestros análisis de este año, a saber, el aspecto y la voz. Veamos de qué va cada uno:

* Aspecto: es aquella información que indica si la acción del verbo ha finalizado o no. Reconocerlo es tan fácil como seguir el siguiente esquema:

* Aspecto: es aquella información que indica si la acción del verbo ha finalizado o no. Reconocerlo es tan fácil como seguir el siguiente esquema:Aspecto perfecto: pretérito perfecto simple y tiempos compuestos (haber+participio).

Aspecto imperfecto: todos los demás tiempos verbales.

Ejemplos: Iremos es futuro imperfecto; por lo tanto, su aspecto es imperfecto.

Lograrían es condicional simple; por lo tanto, su aspecto es imperfecto.

Cantaste es pretérito perfecto simple; por lo tanto, su aspecto es perfecto.

Habéis llegado es pretérito perfecto compuesto (esto es, una forma compuesta); por lo tanto, su aspecto es perfecto.

Fijaos también en los nombres de los tiempos verbales, que suelen ayudar bastante: si el pretérito imperfecto se llama imperfecto, su aspecto no podrá ser otro que el imperfecto.

* La voz activa, que es aquella que indica que el sujeto realiza la acción del verbo. Esta es la voz en la que habitualmente se encuentran los verbos que utilizamos en nuestro día a día: 'corramos', 'habré amado', 'vería', 'vistáis', etc.

* La voz pasiva, que es aquella que señala que el sujeto NO realiza la acción del verbo, sino que la recibe. Reconocer la voz pasiva es sumamente sencillo, puesto que siempre se forma, primero, con el verbo 'ser' y luego con otro verbo en participio:

lunes, 27 de octubre de 2025

4º ESO: Los verbos. Persona, número, tiempo y modo

A lo largo de esta semana, vamos a repasar cómo se analiza una de las categorías morfológicas más importantes, a saber, el verbo, que es aquella palabra variable que indica, sobre todo, acción, pero también estado. Como ya sabéis, de cara a desmenuzar un verbo, tendremos que ir enumerando, en un orden concreto, las diferentes informaciones que nos proporciona la desinencia verbal. Por ejemplo, si hemos de analizar el verbo 'corra', lo haremos de la siguiente manera:

Corramos: verbo correr, 2ª conjugación, 1ª persona del plural, presente de subjuntivo, aspecto imperfecto, voz activa.Es decir, lo primero que hay que decir es de qué verbo se trata y, a continuación, a qué conjugación pertenece. Una vez que se ha hecho esto, se procederá a señalar cuál es su persona, su número, su tiempo, su modo, su aspecto y, por último, su voz.

A continuación, os voy a dar una serie de recomendaciones, claves y trucos para ayudaros a analizar los verbos. Tomad buena nota, porque pueden seros muy útiles si el verbo no os resulta familiar, o si se trata de un subjuntivo (que son los que más complicaciones suelen daros). ¡Vamos allá!

* Persona y número: Aunque estos dos apartados no suelen daros muchos problemas, puede suceder que alguna forma verbal (sobre todo en los subjuntivos de los verbos irregulares) os lleve a confusión. Para evitarlo, haced lo siguiente:

1) Escribid todas las personas existentes al lado del verbo que os cause problemas. Ejemplo:

Yo

Tú

Él tuvieres

Nosotros

Vosotros

Ellos

2) Relacionad en voz alta cada pronombre con el verbo, a ver cuál queda mejor. Ejemplo:

Yo tuvieres

Tú tuvieres

Él tuvieres

Nosotros tuvieres

Vosotros tuvieres

Ellos tuvieres

Como podéis observar, 'tuvieres' no pega con yo, él, nosotros, vosotros o ellos, sino con tú, así que no hay lugar a dudas: tuvieres es segunda persona del singular.

* Tiempo y modo: a pesar de que la mejor manera de evitar dudas y confusiones es APRENDERSE LAS CONJUGACIONES, existen algunos trucos que pueden resultaros de mucha utilidad para reconocer los tiempos (y, en consecuencia, los modos) de los verbos que estéis analizando. Veámoslos:

- Presente de indicativo: es el más fácil de reconocer, así que no insistiré en él.

- Pretérito imperfecto de indicativo: en la primera conjugación, los pretéritos imperfectos SIEMPRE acaban en -aba, o contienen -aba: amaba, cantabas, estaba, andábamos, llorabais, daban; y los de las segunda y la tercera conjugaciones SIEMPRE terminan en -ía, o contienen -ía: comía, tenías, temía, vendíamos, escondíais, pretendían; vivía, dividías, cumplía, reíamos, existíais, discutían.

- Pretérito imperfecto de indicativo: en la primera conjugación, los pretéritos imperfectos SIEMPRE acaban en -aba, o contienen -aba: amaba, cantabas, estaba, andábamos, llorabais, daban; y los de las segunda y la tercera conjugaciones SIEMPRE terminan en -ía, o contienen -ía: comía, tenías, temía, vendíamos, escondíais, pretendían; vivía, dividías, cumplía, reíamos, existíais, discutían.- Pretérito perfecto simple: Prestad atención a los siguientes ejemplos:

AMAR (1ª conjug.) COMER (2ª conjug.) VIVIR (3ª conjug.)

Yo amé comí viví

Tú amaste comiste viviste

Él/Ella amó comió vivió

Nosotros amamos comimos vivimos

Vosotros amasteis comisteis vivisteis

Ellos/as amaron comieron vivieron

¿Veis las similitudes? La segunda persona del singular SIEMPRE acaba en -ste; la tercera del singular, en -ó; la primera del plural, en -mos; la segunda del plural, en -steis; y la tercera del plural, en -on. Sólo hay una diferencia entre las tres conjugaciones en este tiempo, a saber, la primera del singular, que en la primera conjugación acaba en -é, y las otras dos en -í.

- Futuro imperfecto de indicativo: se forma añadiendo SIEMPRE al infinitivo las siguientes partículas:

1ª persona del singular:infinitivo+é. Ejemplos: amaré, comeré, viviré.

2ª persona del singular:infinitivo+ás. Ejemplos: amarás, comerás, vivirás.

3ª persona del singular:infinitivo+á. Ejemplos: amará, comerá, vivirá.

1ª persona del plural:infinitivo+emos. Ejemplos: amaremos, comeremos, viviremos.

2ª persona del plural: infinitivo+éis. Ejemplos: amaréis, comeréis, viviréis.

3ª persona del plural: infinitivo+án. Ejemplos: amarán, comerán, vivirán.

- Condicional simple: se forma añadiendo SIEMPRE al infinitivo las siguientes partículas (todas ellas basadas en -ía):

1ª persona del singular: infinitivo+ía. Ejemplos: amaría, comería, viviría.

2ª persona del singular: infinitivo+ías. Ejemplos: amarías, comerías, vivirías.

3ª persona del singular: infinitivo+ía. Ejemplos: amaría, comería, viviría.

1ª persona del plural: infinitivo+íamos. Ejemplos: amaríamos, comeríamos, viviríamos.

2ª persona del plural: infinitivo+íais. Ejemplos: amaríais, comeríais, viviríais.

3ª persona del plural: infinitivo+ían. Ejemplos: amarían, comerían, vivirían.

- Presente de subjuntivo: en la 1ª conjugación, se añade al lexema del verbo las distintas partículas -e, como, por ejemplo, en cantar:

- Presente de subjuntivo: en la 1ª conjugación, se añade al lexema del verbo las distintas partículas -e, como, por ejemplo, en cantar:Yo cante ----------------> cant + e

Tú cantes ---------------> cant + es

Él cante -----------------> cant + e

Nosotros cantemos -----> cant + emos

Vosotros cantéis --------> cant + éis

Ellos canten -------------> cant + en

En las 2ª y 3ª conjugaciones, se añade al lexema del verbo las diferentes partículas -a, como, por ejemplo, en comer o vivir:

Yo coma / viva ---------------> com + a / viv + a

Tú comas / vivas --------------> com + as / viv + as

Él coma / viva ----------------> com + a / viv + a

Nosotros comamos / vivamos -> com + amos / viv + amos

Vosotros comáis / viváis -------> com + áis / viv + áis

Ellos coman / vivan ------------> com + an / viv + an

- Pretérito imperfecto de subjuntivo: en la 1ª conjugación, se añade al lexema del verbo las distintas partículas -ara o -ase: yo amara o amase, tú cantaras o cantases, él ahogara o ahogase... Por su parte, las 2ª y 3ª conjugaciones añaden a su lexema las partículas -iera o -iese: yo comiera o comiese, tú vivieras o vivieses, él escogiera o escogiese...

- Futuro imperfecto de subjuntivo: se cogen las partículas -ara o -iera, utilizadas para formar los pretéritos imperfectos y se sustituye la a por la e. Vedlo en estos ejemplos:

PRETÉRITO IMPERFECTO FUTURO IMPERFECTO

Yo amara o amase Yo amare

Tú amaras o amases Tú amares

Él amara o amase Él amare

Nosotros amáramos o amásemos Nosotros amáremos

Vosotros amarais o amaseis Vosotros amareis

Ellos amaran o amasen Ellos amaren

Yo comiera o comiese Yo comiere

Tú comieras o comieses Tú comieres

Él comiera o comiese Él comiere

Nosotros comiéramos o comiésemos Nosotros comiéremos

Vosotros comierais o comieseis Vosotros comiereis

Ellos comieran o comiesen Ellos comieren

Yo viviera o viviese Yo viviere

Tú vivieras o vivieses Tú vivieres

Él viviera o viviese Él viviere

Nosotros viviéramos o viviésemos Nosotros viviéremos

Vosotros vivierais o vivieseis Vosotros viviereis

Ellos vivieran o viviesen Ellos vivieren

viernes, 24 de octubre de 2025

2º ESO: Tipos de narrador

Uno de los asuntos más complejos a la hora de analizar una narración es el tipo de narrador que presenta. No es para menos: hay distintas clases y distinguirlas puede resultar complicado. Con todo, vamos a intentar en esta entrada que las comprendáis bien.

Para empezar, debemos señalar que existen dos clases primordiales de narrador:

1) El objetivo solo puede contar lo que pasa en el presente y, por tanto, todos los verbos estarán en presente.

miércoles, 22 de octubre de 2025

2º ESO: La narración

Aquella que nos cuenta una historia, es decir, una serie de hechos o acontecimientos (que pueden ser reales o imaginarios) que viven unos personajes en un lugar y un tiempo determinados. Dicha historia nos la ha de contar siempre un narrador.

2.- ¿Qué elementos tiene un texto narrativo?

* El espacio: el lugar en el que tienen lugar los hechos que nos están contando. Puede ser real, imaginario... Por ejemplo, El Quijote tiene lugar en Castilla (sitio real); Las Crónicas de Narnia, en Narnia (imaginario)...

* El tiempo: cuándo ocurren los acontecimientos que nos narran en el texto. Aquí debemos estar pendientes de la época histórica (o tiempo externo) en la que suceden los hechos (por ejemplo, El sol no se detiene tiene lugar en la Prehistoria; las aventuras de Sherlock Holmes, en el siglo XIX); y del tiempo de la historia (o tiempo interno), es decir, de la cantidad de tiempo que pasa entre el comienzo y el final de dicho relato (por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el viaje de Frodo para destruir el anillo dura dos años).

* Los personajes: que pueden ser principales (los que llevan el peso de los acontecimientos, como Frodo, Don Quijote, los hermanos Pevensie...) o secundarios (tienen menos importancia en el relato, aunque participen en él). Los principales, a su vez, pueden ser protagonistas o antagonistas (el que se opone al protagonista e intenta impedir que logre sus propósitos).

* La estructura: aquí distinguimos el planteamiento (donde se presentan los acontecimientos y los personajes), el nudo (donde se van desarrollando los hechos) y el desenlace (el final, cómo concluye la historia). Por ejemplo, en El Hobbit, el planteamiento estaría conformado por cómo Bilbo Bolsón conoce a Gandalf y los enanos y emprende con ellos una aventura que él no deseaba vivir; compondrían el nudo todas las diferentes peripecias que va viviendo Bilbo en su viaje (los trolls, las arañas, la huida del reino de los elfos, el encuentro con Smaug...); y, en el desenlace, vemos cómo Bilbo regresa a casa sano y salvo, transformado en un hobbit nuevo, más valiente y sabio.

* El narrador: la persona que nos cuenta los hechos del relato. El narrador puede relatarnos la historia en primera o en tercera persona. El narrador en primera persona puede ser el mismo protagonista de la historia, o bien cualquier otro personaje (el antagonista, un secundario); el narrador en tercera persona, por su parte, puede ser omnisciente (lo sabe todo: lo que está ocurriendo en el presente, lo que pasará en el futuro, los secretos de cada personaje, lo que sienten y piensan...) u objetivo (el narrador sólo sabe lo que está pasando en el presente; no tiene ni idea de lo que vendrá después, ni de lo que piensan o sienten los diferentes personajes).

Un ejemplo de narrador objetivo sería el siguiente:

Manolo Lama, el periodista, no sabía, al principio de la jugada, lo que iba a ocurrir al final de ella; también desconocía las emociones y pensamientos de los "personajes" de la historia (los futbolistas). Lo único que sabe es lo que está sucediendo en el presente, y así se atiene a la hora de narrar los hechos. Por eso es objetivo.

¿Alguna duda? ¡Pues a los comentarios!

martes, 21 de octubre de 2025

4º ESO: El Romanticismo

Una etapa tan convulsa como esta debía, cómo no, tener su propio movimiento artístico y literario; uno que rompiese con la formalidad y la rigidez propias de la Ilustración, y diera de nuevo alas a los creadores para componer, diseñar, pintar o esculpir a su antojo. Así, se abandonaría la utilidad del arte (como mecanismo de mejora de la sociedad) para apostar, gradualmente, por los sentimientos, el genio y la intuición del artista. Desaparecía, pues, la Ilustración para dar paso al Romanticismo.

¿Y en qué consistía el Romanticismo? Podéis comprobarlo vosotros mismos en estos dos vídeos:

Como podéis apreciar, nada tienen que ver estos textos con los de la Ilustración. Para empezar, en ellos predomina el verso, mientras que los ilustrados apostaban por la prosa. Con el Romanticismo la lírica vuelve, en consecuencia, a cobrar protagonismo, siendo también el verso empleado en la narración y el teatro (que se escribía exclusivamente en prosa en el siglo XVIII). Por otro lado, recordad que la Ilustración era profundamente realista y rechazaba por completo la magia, la fantasía y la superstición. Por el contrario, el Romanticismo, como se observa en el primer vídeo, no duda en recurrir a todos estos elementos sobrenaturales y los incorpora sin problemas en sus composiciones. De ahí que los ambientes sean mucho más tétricos que los de la Ilustración, como se ve en El cuervo.

¿Y por qué se dio de lado a la razón y al realismo? Debido al profundo rechazo que sentían los románticos por la sociedad, la cual los encorsetaba y obligaba a llevar una vida predefinida desde la cuna. El romántico, por consiguiente, solo deseaba huir de la realidad y, para ello, se valía de diferentes recursos. Uno de ellos era el citado uso de los elementos sobrenaturales; otro, ambientar historias y poemas en lugares lejanos (ya fuese geográfica o históricamente) y exóticos. La Canción del pirata, por ejemplo, está ambientada en el estrecho del Bósforo, en las costas de Turquía, un país misterioso y remoto para los españoles en aquella época.

A su vez, en este poema se puede apreciar otra herramienta romántica más, a saber, el empleo de antihéroes que viven fuera de la ley, como el pirata protagonista de esta pieza lírica. Eso sí, el romántico no los retratará como lo que son en realidad, sino desde una perspectiva idealizada. En otras palabras, en la Canción del pirata no se nos muestran los crímenes que los bucaneros cometían por doquier: se presenta a los piratas (y a los bandoleros, los hunos, los sinvergüenzas -como don Juan Tenorio-) como símbolos de la libertad, el mayor ideal que defendía el Romanticismo.

Una última manera de huir de la sociedad era olvidarse de ella y sus problemas. Lo único que importaba al escritor romántico eran sus propios sentimientos de pasión, angustia, desesperación, amor... Se produce, por tanto, una exaltación del yo, tan abandonado durante la Ilustración. Ese individualismo no solo condicionará los temas, sino también la propia ambientación de los escritos románticos. De esta forma, en todos ellos tendrá una fuerte presencia la naturaleza, la cual servirá de reflejo para esas mismas pasiones. De ahí que, por ejemplo, El Cuervo ocurra en una noche fría, tormentosa y lúgubre, lo que representa a la perfección cómo se sentía el protagonista (abatido por la muerte de su mujer). La Canción del pirata, por su parte, está ambientada en el mar, tan amplio que le da una total libertad al pirata para hacer lo que le dé la gana.

Todos estos valores y principios salpican los poemas del Romanticismo en Europa y, por supuesto, en España, donde se distinguió, al principio, una doble corriente enfrentada: una tradicional y conservadora, encabezada por José Zorrilla y Ángel Saavedra, el duque de Rivas; y una más crítica y liberal que se acabó imponiendo en nuestras fronteras, liderada por José de Espronceda. El extremeño fue uno de los mejores poetas del Romanticismo español, pues a él se deben obras tan excelentes como la ya mencionada Canción del pirata o el Canto a Teresa:

Tres obras pueden destacarse de la producción de Espronceda:

.jpg/1200px-Jos%C3%A9_de_Espronceda_(detalle).jpg) * El estudiante de Salamanca: poema narrativo que cuenta la historia de don Félix de Montemar, un seductor arrogante e irrespetuoso con la ley y con Dios (prototipo rebelde del Romanticismo). Este donjuán conquistará el corazón de doña Elvira para luego abandonarla, muriendo esta de amor. La tragedia perseguirá desde entonces a don Félix en una historia que mezclará la venganza y lo sobrenatural.

* El estudiante de Salamanca: poema narrativo que cuenta la historia de don Félix de Montemar, un seductor arrogante e irrespetuoso con la ley y con Dios (prototipo rebelde del Romanticismo). Este donjuán conquistará el corazón de doña Elvira para luego abandonarla, muriendo esta de amor. La tragedia perseguirá desde entonces a don Félix en una historia que mezclará la venganza y lo sobrenatural.* El diablo mundo: obra lírico-filosófica en la que Espronceda defiende que el hombre nace como un ser inocente, condenado a sufrir por culpa de la sociedad y su maldad. Aquí se incluye el Canto a Teresa, una elegía dedicada a su gran amor, Teresa, con la que no pudo casarse por imposición del padre de ella.

* Canciones: poemas más breves protagonizados por personajes que encarnan el ideal de libertad y de rebeldía contra la sociedad: piratas, cosacos, verdugos, reos condenados a muerte... Aquí, evidentemente, se hallaría la Canción del pirata.

No obstante, no sería Espronceda el que más brillase en la lírica romántica, sino un autor posterior que, de hecho, pertenece a la última etapa de este movimiento, llamada Posromanticismo. Dicho poeta apostará por un estilo personal muy definido, abandonando el idealismo político y social anterior y centrándose en lo íntimo, en lo personal. Habida cuenta de su enorme influencia en la lírica española de los siglos XIX y XX, se trata, sin lugar a dudas, de uno de los mejores poetas en castellano que jamás haya existido. ¿Su nombre? Gustavo Adolfo Bécquer.

Nacido en Sevilla, Bécquer nació con una profunda inquietud artística y literaria que le llevó a trasladarse a Madrid para triunfar como escritor. La realidad fue muy distinta: malvivió en la capital (el periodismo y la bondad de su hermano y sus amigos lo salvaron de la indigencia) y jamás alcanzó la fama que tanto anhelaba. Ni siquiera fue capaz de conquistar el corazón de su gran amor, la cantante Julia Espín, siendo luego abandonado por Casta Esteban, con la que se había casado. Finalmente, acabó muriendo con apenas 34 años de tuberculosis, pidiendo en su lecho de muerte que se publicasen sus versos. "Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo", confesó el poeta antes de fallecer.

Y no se equivocó. Sus poemas fueron recopilados en un libro titulado Rimas y Leyendas en 1871, gozando de un notable éxito que trascendió las barreras del tiempo. En estos se apreciaba una lírica más sencilla y natural que la de Espronceda, que irradiaba intimismo por todas partes. A fin de cuentas, el amor y el desamor que sintió por Julia Espín son los temas principales de sus Rimas, en las que también reflexiona filosóficamente sobre el sentido de la vida, la soledad y la muerte. Por último, destacan sus poemas sobre el Arte y la Poesía, que intenta definir. Muy conocidas son estas dos rimas, que representan a la perfección el estilo de Bécquer:

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas

en mi pupila tu pupila azul,

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?

Poesía... eres tú.

---------------------------------------

Por una mirada, un mundo;

por una sonrisa, un cielo;

por un beso... ¡Yo no sé

qué te diera por un beso!

En ellas, además, se aprecia el gusto de Bécquer por los recursos de repetición (fijaos en las anáforas, los paralelismos y las repeticiones de palabras clave en los dos poemas), los versos de métrica variable (a veces todos medirán lo mismo; en otras ocasiones, no) y, sobre todo, la rima asonante, que solo se da en los versos pares (quedando libres los impares). Es decir, Bécquer apuesta por el estilo de la lírica popular, al contrario de lo que habían hecho los poetas (románticos y anteriores) hasta ese entonces.

Tampoco podemos olvidarnos de otra autora posromántica muy importante: la gallega Rosalía de Castro. En sus poemas, tanto en castellano como en gallego, Rosalía de Castro manifiesta sus sentimientos de amor y su preocupación por temas de diversa índole (Dios, la sociedad) por medio del paisaje de su Galicia natal, que actúa como símbolo. Sus obras más destacadas fueron Cantares gallegos (1863), Follas novas (1880) y En las orillas del Sar (1884).

viernes, 10 de octubre de 2025

2º ESO: Guía para el primer examen

Fecha: viernes, 17 de octubre

Entradas de interés

* La sílaba. Diptongo, triptongo e hiato: nada mejor para aprender a separar bien en sílabas una palabra que contenga esos fenómenos que este enlace, donde viene todo explicado con ejemplos diversos.

* Recursos literarios: la onomatopeya, la aliteración, el símil, la personificación, la hipérbole y la metáfora están aquí explicadas con ejemplos ilustrativos.

* Analizando sustantivos: entrada fundamental para aprender a analizar los tipos de sustantivos, con varios ejemplos resueltos.

* El adjetivo. Tipos y grados: si queréis saber cómo se analiza un adjetivo y todas sus informaciones, esta es vuestra entrada.

* Determinantes y pronombres: aquí disponéis de un completo listado de estas dos categorías morfológicas.

* Claves para analizar determinantes y pronombres: si os cuesta distinguir entre un determinante o un pronombre o encontráis otras dificultades en vuestros análisis morfológicos, aquí podréis resolver todas vuestras dudas.

* Definiciones del tema 1: aquí tenéis todo el vocabulario condensado de este tema, para que podáis estudiarlo.

2º ESO: Definiciones del tema 1

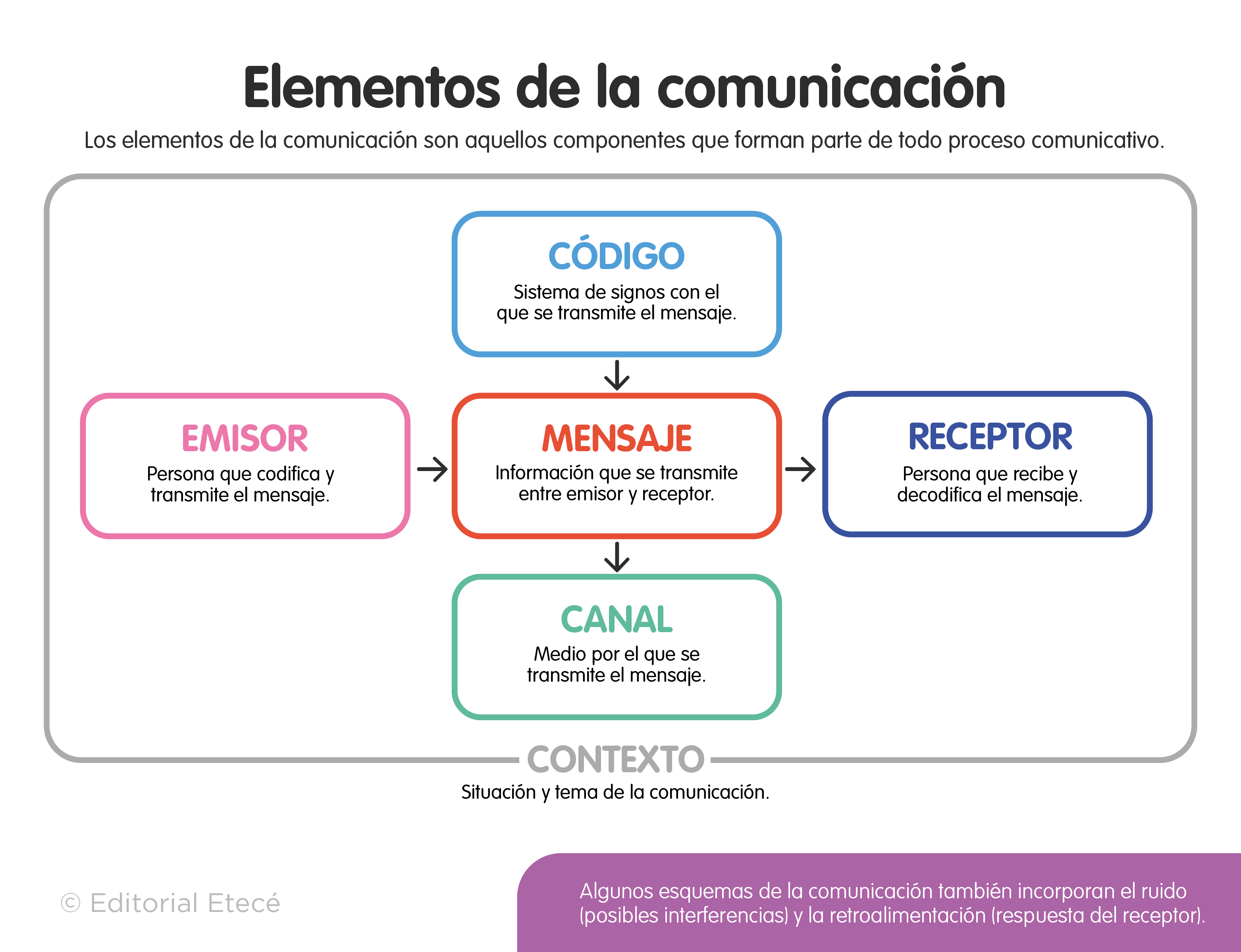

* Comunicación: acto por el que una o varias personas, llamadas emisores, envían un mensaje con información a otra u otras que reciben el nombre de receptores. Puede ser de dos tipos, a saber, bidireccional o síncrona (emisor y receptor se pueden intercambiar los roles) y unidireccional o asíncrona (el receptor nunca podrá responder al emisor).

* Emisor: aquella persona que desea transmitir el mensaje.

* Receptor: aquella persona que recibe e interpreta el mensaje del emisor.

* Receptor: aquella persona que recibe e interpreta el mensaje del emisor.

* Mensaje: Información que transmite el emisor al receptor para que éste último la comprenda. Por ello, el mensaje siempre ha de estar adecuado al receptor y a la situación comunicativa.

* Canal: medio físico que permite la transmisión del mensaje desde el emisor al receptor. En la lengua oral, el canal siempre será el aire; en la escrita, el papel o soporte informático donde se encuentren las letras; y, en la comunicación no verbal, la vista actuará como tal. Tampoco podemos olvidar que, si necesitamos algún aparato para comunicarnos, dicho artefacto también actuará como canal (por ejemplo, si hablamos por teléfono, el aire no será nuestro único canal, sino también el teléfono; si vemos la televisión, tanto la vista como el televisor actuarán como canales).

* Código: conjunto de reglas y signos que permite la creación e interpretación de un mensaje, y que tanto el emisor como el receptor han de conocer para poder comunicarse. En el caso de la comunicación verbal, el código será la lengua o idioma que se esté empleando en esa conversación o escrito; en el de la no verbal, existen multitud de códigos, uno por cada elemento perteneciente a este tipo de comunicación (para los gestos, el código gestual; para las señales de tráfico, el código de circulación; etcétera).

* Código: conjunto de reglas y signos que permite la creación e interpretación de un mensaje, y que tanto el emisor como el receptor han de conocer para poder comunicarse. En el caso de la comunicación verbal, el código será la lengua o idioma que se esté empleando en esa conversación o escrito; en el de la no verbal, existen multitud de códigos, uno por cada elemento perteneciente a este tipo de comunicación (para los gestos, el código gestual; para las señales de tráfico, el código de circulación; etcétera).

* Situación comunicativa: también llamada contexto, son las circunstancias que rodean a la transmisión del mensaje, como el lugar, la época, la clase social, la madurez, etc.

* Sílaba: conjunto de sonidos que se pronuncian juntos.

* Sílaba: conjunto de sonidos que se pronuncian juntos.

* Diptongo: fenómeno silábico que se produce cuando se unen, en una misma sílaba, una vocal abierta y una cerrada, o dos cerradas.

* Triptongo: fenómeno silábico que se produce cuando se combinan, en una misma sílaba, una vocal abierta entre dos cerradas.

* Hiato: fenómeno silábico que se produce cuando dos vocales que se escriben juntas, pertenecen a sílabas distintas. Tiene lugar cuando las dos vocales son abiertas, o cuando una es abierta y la otra es cerrada y está acentuada.

* Sustantivo: aquella palabra que designa seres, objetos, lugares, ideas o acontecimientos. Todos tienen un género (masculino o femenino) y un número (singular o plural) y, de acuerdo a lo que hagan referencia, pueden ser de diferentes tipos (cuyas definiciones, con ejemplos, podéis encontrar en esta entrada del blog).

* Determinante: palabra variable que acompaña al sustantivo para concretarlo y marcar su género y su número. Según su significado, se puede clasificar en artículos, posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales y exclamativos e interrogativos.

* Determinante: palabra variable que acompaña al sustantivo para concretarlo y marcar su género y su número. Según su significado, se puede clasificar en artículos, posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales y exclamativos e interrogativos.

* Determinante artículo: aquel que me indica si el sustantivo al que acompaña me resulta conocido o no. Para expresar que lo conozco, empleo los artículos determinados (el, la, lo, los, las); y para lo contrario, los artículos indeterminados (un, una, unos, unas).

* Determinante posesivo: aquel que expresa quién es el poseedor del sustantivo al que acompaña. Los posesivos pueden decirnos si dicho sustantivo pertenece a un único poseedor o a varios.* Determinante demostrativo: aquel que nos informa sobre la distancia a la que se encuentra el sustantivo con respecto del hablante, ya sea cercana(este), media (ese) o lejana (aquel).

* Determinante numeral: aquel que indica la cantidad exacta del sustantivo al que acompañan. Pueden ser cardinales (precisa una cantidad numérica -uno, dos, tres...-),ordinales (expresa un orden -primero, segundo, tercero...-), partitivos (medio, tercio...), multiplicativos (doble, triple...) y distributivos (cada, sendos).

* Determinante indefinido: aquel que indica una cantidad inexacta o imprecisa del sustantivo al que acompañan.

* Determinante interrogativo y/o exclamativo: aquel que acompaña al sustantivo en las oraciones interrogativas o exclamativas.

* Adjetivo especificativo: aquel tipo de adjetivo que expresa una cualidad que permite distinguir a ese ser u objeto de otro u otros.

* Adjetivo explicativo: aquel tipo de adjetivo que indica una característica obvia del sustantivo, por lo que no permite diferenciarlo de otros.

* Grado: cada una de las diferentes formas en que el adjetivo expresa la intensidad de la cualidad del sustantivo. Se reconocen tres, a saber, positivo, comparativo y superlativo.

* Grado positivo: aquel en el que el adjetivo aparece sin modificar su intensidad. Es el más habitual de los tres.

* Grado positivo: aquel en el que el adjetivo aparece sin modificar su intensidad. Es el más habitual de los tres.* Grado comparativo: aquel que permite comparar esa cualidad del sustantivo con la de otros. Puede ser de igualdad (tan + adjetivo + como), de superioridad (más + adjetivo + que) o de inferioridad (menos + adjetivo + que).

* Grado superlativo: aquel que presenta la cualidad del sustantivo en su nivel máximo. Puede ser absoluto (muy + adjetivo; adjetivo + ísimo) o relativo (el / la + más / menos + adjetivo + de).